Scapigliatura, ma americana

Figura-chiave a Broadway dal dopoguerra fino ai primi scorci del nostro secolo, ormai storicizzato (classe 1930, e gli ultimi grandi successi risalgono agli anni Ottanta) come musicista non solo “di consumo”, Stephen Sondheim rappresenta a suo modo un tentativo di applicare al musical i postulati del Wort-Ton-Drama. Non a caso, nelle sue note di regia a questa prima produzione italiana di Passion al Cantiere di Montepulciano, Keith Warner abbozza un parallelo, solo a tutta prima azzardatissimo, tra Wagner e l'autore di Sweeney Todd.

Drammaturgo e poeta non meno che compositore (Bernstein volle il ventisettenne Stephen tra i suoi collaboratori per il libretto di West Side Story), Sondheim anche quando si serve di copioni altrui conosce alla perfezione l'arte di raccontare miscelando testo e musica, parola e canto. Senza, certo, l'aspirazione wagneriana all'opera d'arte “totale”: la sua è una compenetrazione tra verbo e suono insieme pop e tecnicistica, sommamente eclettica negli spunti narrativi e sostanzialmente indifferente ai contenuti. In questo forse Sondheim, più che un Wagner, è un Boito d'oltreatlantico. E che Passion, andato in scena per la prima volta nel '94, abbia come fonte uno dei romanzi più eccessivi e contraddittori della Scapigliatura italiana come l'incompiuta Fosca di Igino Ugo Tarchetti (1869) corrobora queste sue suggestioni boitiane.

La bruttezza femminile come emarginazione e malattia – perché questo racconta Fosca – era un tema morboso ai tempi di Tarchetti, tanto più che la disperazione e la sensualità della protagonista risucchieranno in un gorgo di pietà e degradazione il bel capitano Giorgio: e oggi, nella nostra civiltà dell'apparire, potrebbe assumere un retrogusto di metaforica attualità. Il libretto di James Lapine, già dal titolo, trova però la sua stella polare nell'adattamento che ne fece Ettore Scola per il grande schermo (Passione d'amore, 1981), piuttosto che nel romanzo in sé, così come cinematografico è il taglio della drammaturgia musicale di Sondheim: tanti rapidi flash – un lungo atto unico senza intervallo – che delineano altrettanti numeri chiusi, quasi tutti intimi e “cameristici”, con duetti e songs che prevalgono sui brani d'insieme. I momenti collettivi e gli aspetti più spettacolari (qui davvero periferici) legati al dramma in costume restano di pertinenza, invece, delle parti in prosa.

Con Passion, insomma, Sondheim realizza il più “operistico” dei suoi musicals, che forse non a caso ottenne un successo di critica maggiore del successo di pubblico. Un musical, cioè, attento soprattutto al nocciolo – appunto – melodrammatico della storia; romantico ma in senso antirealista (emerge semmai un romanticismo inteso come visione sconvolta e antitetica della vita); senza tentazioni citazioniste, ma con molti tòpoi ben riconoscibili, a cominciare da una scena di duello alla pistola tra due ex amici che sembra discendere dritta dritta da Evgenij Onegin. Che un lavoro del genere approdi finalmente nel nostro Paese del melodramma è un altro dei tanti titoli di merito del Cantiere di Montepulciano: anche se il merito maggiore è quello di aver dato vita a uno spettacolo esemplare.

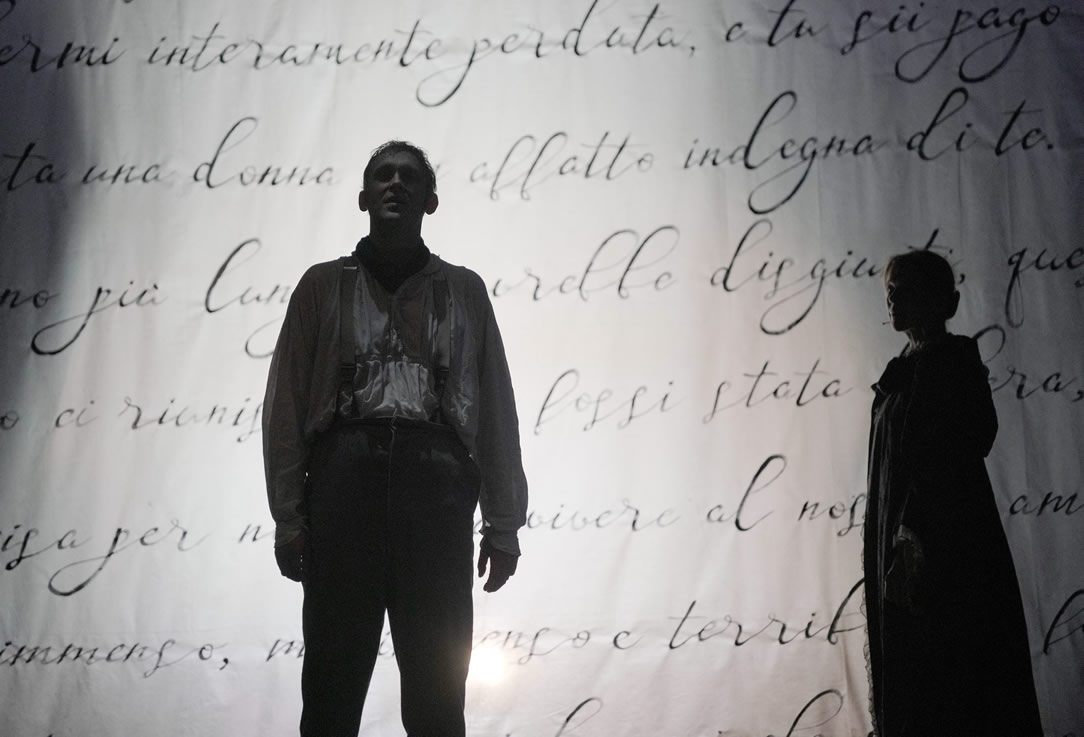

Esemplare, in primo luogo, proprio per la regia di Warner, non nuovo nel far approdare sui palcoscenici operistici partiture di Sondheim: una messinscena cameristico-spettacolare, intima nell'impianto ma elegantissima al colpo d'occhio (splendidi i costumi di Tom Rand, non immemori di quelli di Gabriella Pescucci nel film di Scola), spesso stilizzata (lo scompartimento ferroviario risolto con due sedie da salotto) o, comunque, capace di raccontare “per segni”. In questa prospettiva, non appare un controsenso che la repellente Fosca abbia fattezze dimesse, sì, e forse un po' sfiorite, ma attraenti: ci fa vedere il personaggio con gli occhi del protagonista maschile, anziché con quelli della comunità che la circonda, così come, scorgendo in palcoscenico il fantasma di Banco, lo spettatore sposa il punto di vista di Macbeth anziché quello degli astanti. Né porta a squilibri che l'intensa, catturante Janie Dee – da attrice, prima ancora che cantante, quale è – venga microfonata al contrario dei colleghi: semplicemente, sottolinea l'alterità di Fosca rispetto agli altri personaggi.

Altrettanto esemplare, poi, è la direzione di Roland Böer, che sorregge la narrazione musicale con una tensione pulsante e ininterrotta, ma sempre preservando la cantabilità suadente – talvolta assai raffinata – profusa da Sondheim a piene mani. E, pur in funzione di satelliti della protagonista, anche tutti gli altri interpreti sono a fuoco: dai due belli “perdenti” (Philip Smith è Giorgio mentre Anna Gillingham incarna Clara, l'amante in carica scalzata da Fosca) ai ruoli solo recitati (spicca il dottore di Eric Roberts, stregonesco diagnosta e sulfureo terapeuta, quasi un'eco del medico di Wozzeck) fino ai personaggi minori e minimi.

Tra questi ultimi si segnala Verena Gunz. Quasi ingiudicabile nel brevissimo flash-back della madre di Fosca, la ritroviamo il giorno dopo in un concerto di Cabaret Songs incentrato su quei compositori tedeschi (Schönberg, Eisler, Weill) che le circostanze della vita e i casi della Storia finirono per americanizzare, con parte conclusiva dedicata proprio all'ebreo Sondheim. Al di là del programma ottimamente impaginato, è stata l'occasione per ascoltare una voce anfibia – un mezzosoprano abbastanza sopranile – e molto cameristica nella sua assenza di vibrato. Un'artista ironica e proteiforme. Un'appiombatissima poliglotta, capace di trarre uguale pregnanza di dicitrice dal tedesco di Schönberg e Eisler come dall'inglese degli altri due autori. Insomma, ecco una cantante bella e moderna nel senso migliore del termine.

Paolo Patrizi

22/7/2019

La foto del servizio è di Michele Vino.

|